定期便

定期便

土がすべて

増本幸恵(編集者)

2022.7.1

この春の沖縄で、沖縄と北海道の料理人による「土」がテーマの食事会があった。時はさかのぼり、沖縄に移住した友の紹介で、仲間たちと陶人・古村其飯さんを訪ねたのは昨年の夏のこと。以来、私たちの間で彼女の「発酵甕」がちょっとしたブームになっているのだが、この食事会ではその発酵甕が用いられると聞いて行かずにはいられなかった。

魂の料理人が二人

沖縄の料理人、小島圭史さんは、小さな料理店「Mauvaise herbe(モヴェズエルブ)」と出張料理「名前のない料理店」にて、地元の食材を使ったフレンチを展開。北海道の料理人、村上智章さんは、東川町でフレンチをベースとしたレストラン「Vraie(ヴレ)」を営む。

フレンチをベースに持ち、年齢も近い二人は、「みんげい おくむら」の奥村 忍さんを介して北海道で出会い、意気投合。次は沖縄で共に料理を、という約束が結実した。村上さんが1週間前から沖縄入りし、二人はこの食事会のための食材探しから始めたそうだ。共にその土地の恵みを自らの手で確かめ、食材や生産者に感謝し、命を無駄にすることなく料理し、信頼する人たちに届けている。

雨の土曜日。窓辺に月桃が生けられ、テーブルには二人の料理人の紹介と、見慣れない食材名が記されたメニュー、料理に合わせるワインのリストが並んでいた。

地元の貝の前菜に始まり、肉料理は4種の野鳥のパテ、経産牛を愛情込めて再肥育した「あやはし牛」、北海道よりサウスダウン種のマトン、そして琉球イノシシ。

どの肉料理が一番印象的だったかとのちに聞かれ、本当に答えらなかった。野鳥のパテ(トップの写真)のパイ包みは、やんばるの森で暮らす琉球ハシブトガラス、シロガシラ、キジバト、ヒヨドリを用いているのだが、害鳥と呼ばれ、農家の網などにかかってしまった野鳥の命をいただくことに一瞬身構えた。それにしても害鳥ってなんだ。人間の都合じゃないか。

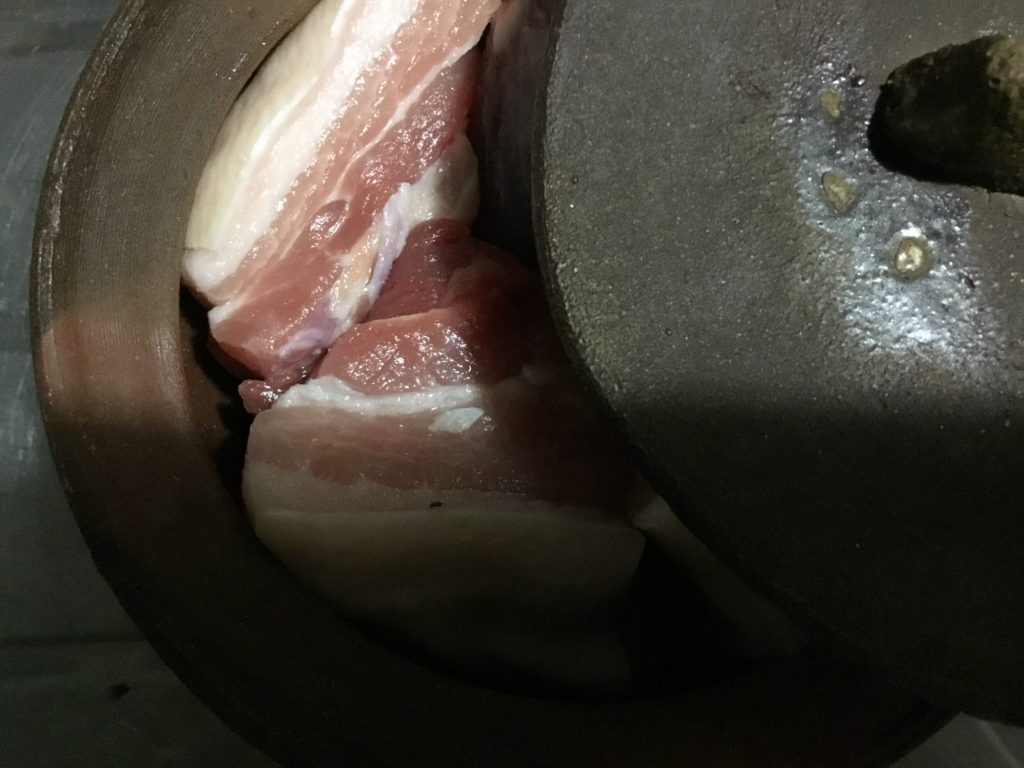

それはイノシシにも言える。命をいただくからには絶対においしく食べてもらいたいと、野生のイノシシの解体から行った二人。解体現場では、ついさっきまで生きていたイノシシのいい香りがしたそうだ。シシ肉を其飯さんの発酵甕に入れて熟成させること1週間。その香りと、肉と脂がそれぞれたたえる旨みが時間と共に落ち着いたのだろうか。噛むたびに脂がまわり、わずかに野趣を感じる甘い香りが鼻に抜けていく。イノシシがこんなにおいしいと感じたのは初めてだった。

あやはし牛は、何度か出産を経た経産牛とは思えない柔らかさ。いや、経産牛ならではの深い味わいというべきか。ちょうど生産者が近くのテーブルにいらして、嬉しそうな表情が印象的だった。村上さんが持ち込んだ羊肉は、北海道でも希少なサウスダウン種のマトン。生産者から半枝を送ってもらって手当てをしながら2週間熟成。バラ肉と骨つきのロース肉を炭火でゆっくり焼いている。

途中に挟まれた魚料理は、青い体色がいかにも南国の魚らしいマクブをパイ包みにしたもの。このマクブも、小島さんが塩もせずに1週間、発酵甕で熟成させていたと聞いてびっくりした。塩に頼らないのは、素材自身が持つミネラルを大事にしたいからだそう。この厚みからは想像しがたいほどふわっとしていて、淡白な白身の奥に旨みが潜んでいる感じだ。

メインのお皿は野菜と土

希少な肉や魚をいただきながら、そういえば土らしきものはどこにも登場しないし、その話題も出ないなと思っていたころ、メインのお皿が運ばれてきた。ああなるほど、料理人たちがコースを通して伝えたいことがぼんやりわかった気がした。メニューには、「季節の野菜 根 土」とある。やんばるで育った旬の野菜を、グリルにしたり、炭火で焼いたり、ピュレにしたり、いろいろな調理法で表現した一皿。そこに土のパウダーがかけられていた。

締めは土鍋ご飯。シジミとスッポンのだしで炊いたご飯に、芳ばしく焼いたオオウナギを合わせたもの。これらはすべてやんばるの川で獲れたものだ。米は村上さんが北海道から持ち込んだ東川米。村上さんは水のおいしさに惹かれて東川町に移住したそう。その水で育つ米と、やんばるの川がもたらす幸が融合した一皿だ。

土は植物を育て、生きものはその植物を食べて食物連鎖を支え、みんなやがて土に還る。森の土壌の栄養は川から海に出て、海の生きものを育む。土壌が違えば野菜の味は違うし、肉の味も食べもので変わる。発酵をつかさどる微生物も土が不可欠。川や海の環境も同じだ。ふだん意識することはないが、生態系の根っこに土があることを、料理の一皿ひと皿が静かに伝えていた。

呼吸をする器のこと

古村其飯さんは、沖縄で荒焼(あらやち)と呼ばれる焼きものを手掛ける数少ない一人。荒焼は南蛮とも、一般的には焼締とも呼ばれるもので、土の中のガラス質が溶けない低い温度で焼くため、焼きものの肌の微細な穴から器自体が呼吸をする。

冷蔵庫やプラスチック容器などなかった時代、荒焼の甕は、味噌や米などの保存になくてはならないものだった。甕に入れておけば水も腐らないし、植物の種にカビが生えることもない。酒を長期間寝かせれば旨みが増し、スーチカー(塩豚)もいい塩梅に熟成した。

電気に頼らなくても豊かだった先人たちの暮らしの道具。その中で、どんなものなら今の生活に使ってもらえるか。其飯さんが考え抜いて生まれたのが発酵甕だ。食材を出し入れしやすい形、冷蔵庫に入れられるサイズ感。発酵甕を作り始めて数年が経ち、どのくらいの温度で焼けば中のもののコンディションがいいか、徐々にわかってきたと其飯さんは言う。

以前、其飯さんの工房を訪ねた際に、これが沖縄で取れる土だと、ジャーガルをはじめ何種類かの土を見せてもらった。伊賀や信楽などの白土と対極にある、扱いの難しい土だそうだ。陶芸では一般的な土殺しをして、こちらの意図する形を強引に作れば、焼きの段階でいびつになる。そのかわり、土に無理をさせず、その個性に寄り添うことで、はっとする表情を見せてくれる。窯焼きの5日間はあえて手伝いを入れず、たった一人で火と土と向き合う。まとまった睡眠は取らず、人と会わず、極限状態に身を置くほうが自然の声が聞こえてくるからと。

其飯さんと、彼女の焼きものについては「みんげい おくむら」に詳しいので、ぜひ見てみてほしい。

食事会の終わりに、「ご自身にとって、土とはなんですか?」と聞いてみた。

「土はすべてよ」と其飯さん。即答だった。その笑顔がとても素敵だった。

小島さんは少し間を置いて、「自分自身であり、関わりのある人・事柄すべて」と答えた。

村上さんは、「人・命です。繋いでくれる存在なので」と。

深いな〜と思った。

小島圭史(おじま けいじ)

東京、パリ、マルセイユでの修行ののち、2005年に2度目の沖縄移住。沖縄食材のみで構成するフランス料理を、出張スタイル「名前のない料理店」、小さな料理店「Mauvaise herbe(モヴェズエルブ)」にて提供する。

https://www.instagram.com/mauvaise_herbe_okinawa

村上智章(むらかみ ともあき)

大阪、神戸で腕をみがき、妻の故郷である札幌でビストロをオープン。より自然や生産者に近い環境を求めて、2017年、北海道の中央に位置する東川町に移住し、「Vraie(ヴレ)」をオープン。夏は小さな畑にも励んでいる。

https://vraie-hokkaido.com

古村其飯(こむら きはん)

陶人。沖縄県南城市の海が見える地に穴窯と工房を構え、地元で採取した土、燃料は琉球松を中心とした沖縄の材木を使って荒焼(あらやち)を作っている。作品は発酵甕や器、抹茶碗、花器などを多数。

https://www.instagram.com/kihan0125/

奥村 忍(おくむら しのぶ)

日本や世界の各地から集めた民藝・手仕事のセレクトショップ「みんげい おくむら」店主。其飯さんの器も扱う。著書に『中国手仕事紀行』(青幻舎)がある。

http://www.mingei-okumura.com

増本幸恵(ますもと ゆきえ)

編集者。レクスプレス、エイ出版社、文化出版局で暮しまわりの雑誌やムックに携わり、現在はフリーランスで活動。食にまつわる書籍や雑誌の編集を主に手掛ける。生涯のテーマは見知らぬ土地への旅。いつか行きたいのは、スペインの巡礼路と、スウェーデンの建築家アスプルンドが手掛けた森の礼拝堂。